영화 '동주' 속 윤동주, 그가 실제로 살았던 부암동에는…

[김은혜의 노닐다-10] 서울 부암동 '윤동주 문학관'…짧지만 뜨거웠던 일생 담긴 곳

익숙했던 것들에서 낯선 무언가를 보거나 낯선 곳에서 익숙한 것을 발견하기 위해 여기저기 방방곡곡을 노닐다.

영화 '동주' 스틸컷/사진=메가박스(주)플러스엠

"야, 근데 시집을 왜 사?"

필자는 몇 년 전까지만 해도 시(詩)를 좋아하기는 했지만 마음 한 편엔 항상 어려운 장르라는 인식이 있었다. 어느 순간부터 내가 서점에서 시집을 집어 들어 직접 사 모으기 시작했는데, 하루는 동행한 친구가 나에게 물었던 기억이 있다.

시에 대해서 잘 모르는 내가 시집을 왜 샀을까. 내 대답을 기대하고 있는 친구의 눈빛에 부응할 수는 없었지만 나는 그냥 마음이 가서 시집을 산다고 말했다. 길지 않은 글 속에는 때때로 '나'도 있고, 내 가족, 내 방, 내가 본 꽃과 나무와 하늘이 있었다.

게다가 두께도 얇고 책 크기도 크지 않아 들고 다니면서 어디서든 상상해볼 수 있는 장점도 있었다. 예전에 시인 고은 선생님과의 인터뷰에서 "시는 언제나 내 마음 속에 있죠"라고 하셨던 그 말과 맞닿아 있는 감정이었다.

그렇게 내 나름대로 '시'라는 문학 장르를 일상의 장르라고 인식하기 시작했을 때 인상 깊게 보았던 한 공간이 있었다. 바로 서울 부암동에 있는 윤동주 문학관이다.

/사진제공=김은혜 칼럼니스트

다른 지역을 다니면서 문학관을 보곤 했었지만 서울에서 문학관을 접한 것은 윤동주 문학관이 처음이었다. 윤동주 문학관과 윤동주 시인의 언덕은 세검정에서부터 백사계곡을 지나 내려오는 산책 과정에서 만날 수 있었다.

윤동주 문학관이 위치한 곳은 지대가 조금 높은 곳에 위치해있다. 문학관 건물을 비롯한 이 주변은 과거 청운아파트가 있던 곳이었다. 문학관 건물은 지대가 높은 이 청운아파트의 주민들이 물을 쓸 수 있도록 아래에서부터 끌어올려주는 가압장 건물이었다. 청운 아파트가 허물어지면서 가압장 건물 역시 버려졌다가 윤동주 문학관으로 다시 지어진 것이다.

특히 잘 알려진 '별 헤는 밤'과 같은 시 역시 그가 이 지역에 살 때 쓰여진 시라고 한다. 실제로 문학관에는 "가압장은 느려지는 물살에 압력을 가해 다시 힘차게 흐르도록 도와주는 곳이다. 세상사에 지쳐 타협하면서 비겁해지는 우리 영혼에 윤동주의 시는 아름다운 자극을 준다. 그리하여 영혼의 물길을 정비해 새롭게 흐르도록 만든다. 윤동주 문학관은 우리 영혼의 가압장이다"라고 소개되어 있기도 하다.

/사진제공=김은혜 칼럼니스트

윤동주 문학관의 내부는 그리 크지 않다. 우물터였던 공간을 그대로 살려, 닫힌 우물이라는 전시실에 가면 윤동주 시인의 일생을 볼 수 있는 영상물을 감상할 수 있는데 이곳을 나오면 열린 우물로 가는 동안 과거 건물터의 흔적을 적절히 이용한 통로를 건널 수 있다.

볕이 좋은 낮에 가면 건물 천장으로 빛이 그대로 아름답게 비춰 들어온다. 닫힌 우물에서 열린 우물로 가는 통로. 마치 삶과 죽음의 경계를 넘나드는 느낌이다. 윤동주 시인의 짧은 생을 경험하는 것처럼 말이다.

문학관 곳곳에서 볼 수 있는 낡고 오래된 건물의 흔적들은 윤동주 시인의 일대기와 빼놓을 수 없는 일제 강점기의 뼈아픈 시절도 생각나게 해 더욱 쓸쓸함과 아련함을 느끼게 한다. 더불어 전시실 곳곳에 보이는 그의 작품들은 녹록치 않은 시대상황 속에서도 순수하고 지조 있는 시를 쓴 윤동주 시인을 더욱 깊게 생각하게 한다.

/사진제공=김은혜 칼럼니스트

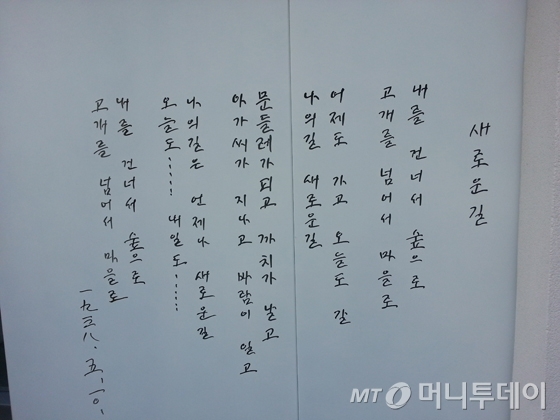

윤동주 문학관을 나오면 하얀 벽면에 윤동주 시인의 시가 적혀있는데, 새로운 길로 가기를 원했던 시인 윤동주가 일본에서 어이없는 죽음을 당한 사실은 더욱 안타깝게 다가온다.

규모가 크지 않지만, 그 지역과 문학이 어우러져 새로운 동네 풍경 속에 자리 잡고 있는 윤동주 문학관이 참 좋았다. 과거의 흔적을 새롭고 낯선 것으로 덮지 않고 그대로 보여준 건물의 모습 역시 일상장르인 시의 모습과 닮아있어 모든 것이 조화로웠다.

최근 시가 대중의 관심을 많이 받고 있다. 대형서점 뿐 아니라 전국 곳곳에 위치한 독립출판서점에도 '30대' '취업' '백수' '연애' 등 다양한 일상을 소재로 한 시를 담은 가벼운 독립출판물들이 독자들로부터 많은 관심을 받고 있는 추세다. 학창시절 문학시간에 어렵게 외웠던 시의 이미지가 가벼워진 무게와 생활밀착형 소재로 독자의 공감을 이끌어내고 있는 것이다. 시는 언제나 사람의 곁에 있다. 시와 대중의 거리가 더욱 가까워졌으면 좋겠다.

저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지

![[단독] 김혜자, 데뷔 64년 만에 '최초'로 화장품 모델 발탁](https://thumb.mt.co.kr/06/2025/04/2025041709565316298_1.jpg/dims/resize/300x/optimize/)

![[영상]택배 상자 속에 잘린 손이](https://thumb.mt.co.kr/06/2025/04/2025041614271091877_1.jpg/dims/resize/300x/optimize/)